睡眠オンラインは

ここが違う!Medical Sleep Care

オンラインで

診療致します!

仕事のスキマ時間を利用して診療することが出来るので時間を無駄にせず受診が可能になります。

ご自身のお悩みにあった

お薬を処方致します!

不眠の原因は様々です。

寝つきの悪さを改善するお薬や、睡眠のリズムを整えるお薬など一人ひとりのお悩みにあったお薬を処方致します。

このような自覚症状は

ありませんか?Subjective symptoms

寝付きが悪くて

よく眠れない

夜中によく

目が覚める

生活のリズムが乱れ、

睡眠のサイクルが

安定していない

日中頭がぼーっとして

パフォーマンスが

発揮できない

上記症状に1つでも

当てはまれば

不眠症

の可能性があります!

なぜ

不眠症になるのかWhy do we get insomnia?

不眠症は国民病

一般成人の30〜40%が何らかの不眠症状を有しており、女性に多いことが知られています。

不眠症状のある方のうち、慢性不眠症は成人の約10%に見られ、加齢とともに不眠症状は増加し、60歳以上では半数以上の方で認められます。

実際、日本では成人の5%が不眠のため睡眠薬を服用しています。不眠症は特殊な病気ではありません。よくある普通の病気なのです。

不眠の原因

不眠症は一つの病気ではありません。大部分の不眠症にはそれぞれ原因があり、対処法も異なります。

主な不眠の原因とその対処法について簡単に表にまとめたので参考にしてください。

ストレスと緊張はやすらかな眠りを妨げます。神経質で生真面目な性格の人はストレスをより強く感じ、不眠にこだわりやすく、不眠症になりやすいようです。

高血圧や心臓病(胸苦しさ)・呼吸器疾患(咳・発作)・腎臓病・前立腺肥大(頻尿)・糖尿病・関節リウマチ(痛み)・アレルギー疾患(かゆみ)・脳出血や脳梗塞など様々なからだの病気で不眠が生じます。

不眠そのものより、背後にある病気の治療が先決です。原因となっている症状がとれれば、不眠はおのずと消失します。

多くのこころの病気は不眠を伴います。近年は、うつ病にかかる人が増えています。単なる不眠だと思っていたら実はうつ病だったというケースも少なくありません。不眠症状や過眠症状(眠気)とともに、気分の落ち込みや意欲減退(何事も億劫)、興味の減退(趣味が手につかない)などの症状がみられる場合には早めに専門医を受診してください。

睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)など、睡眠に伴って呼吸異常や四肢の異常運動が出現するために睡眠が妨げられ、不眠症状が出現する場合も珍しくありません。

治療薬が不眠をもたらすこともあります。睡眠を妨げる薬としては、降圧剤・甲状腺製剤・抗がん剤などが挙げられます。また、抗ヒスタミン薬では日中の眠気が出ます。コーヒー・紅茶などに含まれるカフェイン、たばこに含まれるニコチンなどには覚醒作用があり、安眠を妨げます。カフェインには利尿作用もあり、トイレ覚醒も増えます。

交替制勤務や時差などによって体内リズムが乱れると不眠を招きます。現代は24時間社会といわれるほどで昼と夜の区別がなくなってきていますから、どうしても睡眠リズムが狂いがちです。

騒音や光が気になって眠れないケースもみられます。

また寝室の温度や湿度が適切でないと安眠できません。

あなたの不眠症状は

どのタイプ?Subjective symptoms

-

入眠困難

床に入ってから寝つくまでに、

30分~1時間以上かかる。

精神的な問題、不安や緊張が

強いときなどにおこりやすいと

いわれています。 -

中途覚醒

(夜中によく目が覚める)睡眠中に何度も目が覚めたり、

一度起きたあとなかなか寝つけなくなる。

中高年でより頻度が高いと

いわれています。 -

早朝覚醒

(朝早く目が覚める)朝、予定時間より2時間以上前に

目が覚めてしまい、

その後眠れなくなってしまう。

高齢者に多く、みられます。 -

熟眠困難

(ぐっすりと眠った満足感がない)睡眠時間のわりに熟睡感が得られない。

睡眠時無呼吸症候群など、

睡眠中に症状の現れる病気が

関係していることもあります。

自分の症状にあった

お薬を医師が処方

致します!

睡眠薬の種類

に関してAbout types of sleeping pills

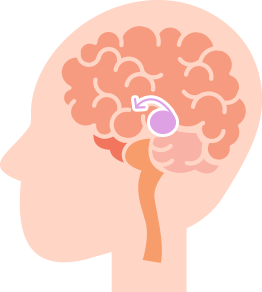

オレキシン

受容体拮抗薬(オレキシンの働きを弱める薬)

「脳の覚醒スイッチ」を

オフにして、

自然な眠りをサポート

詳しくみる

「オレキシン」は、起きている状態を保ち、安定化させる(覚醒を維持する)脳内の物質です。

オレキシン受容拮抗薬は、その「オレキシン」の働きを弱めることによって眠りを促すタイプのお薬です。

脳の覚醒に関わるシステムを抑制することによって、脳の状態が覚醒状態から睡眠状態へ移行することを促します。

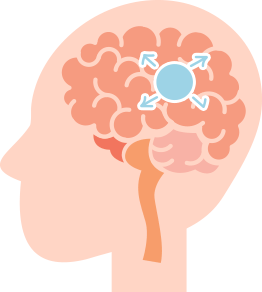

メラトニン

受容体作動薬(メラトニンと同じ働きをする薬)

体内時計を整えて、

寝つきやすい

リズムをつくる

詳しくみる

メラトニンは、体内時計の調節に関係し、睡眠と覚醒のリズムを調節する働きがあるホルモンの一つです。

メラトニン受容体作動薬は、脳内のメラトニン受容体に作用し、体内時計を介することによって、睡眠と覚醒のリズムを整え、睡眠を促します。

GABA

受容体作動薬(GABAの働きを強める薬)

脳の興奮をしずめて、

リラックスした状態で

眠りに導く

詳しくみる

脳の興奮を抑えるGABA(ガンマアミノ酪酸)という神経伝達物質の働きを促すことによって、脳の発動を休ませて眠りへと導きます。

お薬の構造から「ベンゾジアゼピン系睡眠薬」と「非ベンゾジアゼピン系睡眠薬」に分けられ、不眠症の症状や患者さんの生活状況などの背景に応じて使い分けられています。

提携クリニックでは、依存性や副作用の懸念があるため、

「ベンゾジアゼピン系睡眠薬」は一切処方しておりません。

これらの薬が長期使用により依存・耐性・ふらつきによる転倒リスクなどを伴う可能性があるためです。

提携クリニックでは、より安全性が高く、自然な眠りを促す非依存系のお薬(オレキシン受容体拮抗薬・メラトニン受容体作動薬など)を中心に処方しております。

ご理解のうえ、安心してご利用ください。

取り扱いお薬

についてAbout medicines

デエビゴ錠5mg

覚醒と睡眠リズムの調整を担うオレキシン神経伝達に作用し過度な覚醒状態を緩和することによって、覚醒中枢と睡眠中枢のバランスを整える鎮静作用の治療薬です。

速やかな入眠と睡眠維持をもたらすことが期待されます。

- 服用方法

1日1回就寝直前に1錠服用します。

- 主な副作用

傾眠、頭痛、倦怠感、浮動性眩暈、睡眠時麻痺、注意力障害、異常な夢、悪夢、幻覚、錯乱状態、動悸

禁忌

- 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

- 重度の肝機能障害のある患者(レンボレキサントの血漿中濃度を上昇させるおそれがある)

用法・用量に関連する注意事項

- 効果不十分により、やむを得ず通常用量を超えて増量する場合には、1日1回10mgまでとすること。なお、通常用量を超えて増量する場合には、傾眠等の副作用が増加することがあるので、患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与することとし、症状の改善に伴って減量に努めること。

- 本剤は就寝の直前に服用させること。また、服用して就寝した後、睡眠途中で一時的に起床して仕事等で活動する可能性があるときは服用させないこと。

- 入眠効果の発現が遅れるおそれがあるため、本剤の食事と同時又は食直後の服用は避けること。(食後投与では、空腹時投与に比べ、投与直後のレンボレキサントの血漿中濃度が低下することがある)

- CYP3Aを阻害する薬剤との併用により、レンボレキサントの血漿中濃度が上昇し、傾眠等の副作用が増強されるおそれがある。CYP3Aを中程度又は強力に阻害する薬剤(フルコナゾール、エリスロマイシン、ベラパミル、イトラコナゾール、クラリスロマイシン等)との併用は、患者の状態を慎重に観察した上で、本剤投与の可否を判断すること。 なお、併用する場合は1日1回2.5mgとすること。

- 中等度肝機能障害患者では、レンボレキサントの血漿中濃度が上昇するため、1日1回5mgを超えないこととし、慎重に投与すること。

- 他の不眠症治療薬と併用したときの有効性及び安全性は確立されていない。

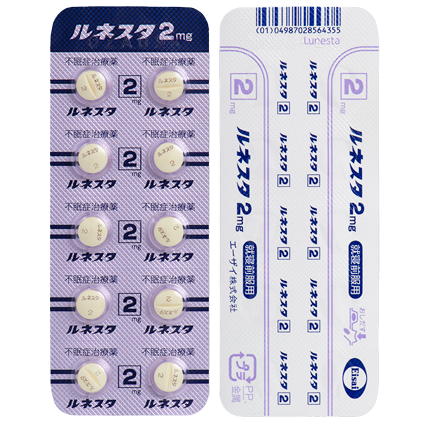

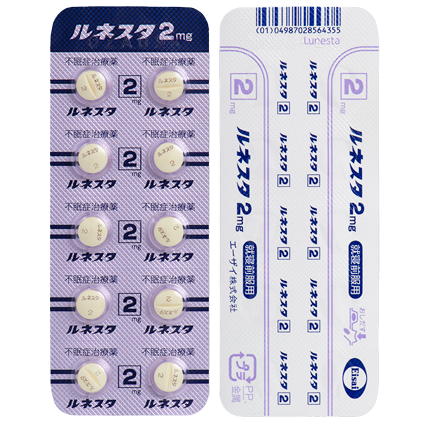

ルネスタ錠2mg

エスゾピクロン錠2mg

(ジェネリック)

脳の興奮を抑えるGABA受容体へ作用することにより、脳の活動を休ませて眠りへと導きます。

寝付きをよくし、眠りを持続させる働きがあります。

- 服用方法

1日1回就寝直前に1錠服用します。

- 主な副作用

傾眠、頭痛、浮動性めまい、注意力障害、うつ病、味覚異常、口渇、口腔内不快感、下痢、便秘

禁忌

- 本剤の成分又はゾピクロンに対し過敏症の既往歴のある患者

- 重症筋無力症の患者(筋弛緩作用により症状を悪化させるおそれがある。)

- 急性閉塞隅角緑内障の患者(抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。)

用法・用量に関連する注意事項

- 通常用量を超えて増量する場合には、患者の状態を十分に観察しながら慎重に行うこととし、症状の改善に伴って減量に努めること。

- 本剤は就寝直前に服用させること。また、服用して就寝した後、睡眠途中で一時的に起床して仕事等で活動する可能性があるときは服用させないこと。

- 高度の肝機能障害又は高度の腎機能障害のある患者では、1回1mgを投与することとし、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。なお増量する場合には、1回2mgを超えないこと。

- 本剤は食事と同時又は食直後の服用は避けること。(食後投与では、空腹時投与に比べ本剤の血中濃度が低下することがある)

リスミー錠2mg

脳の神経をしずめる作用があります。不安や緊張感をほぐし気分をリラックスさせて、自然に近い眠りに誘います。

作用時間もルネスタと比較すると長いため入眠障害だけでなく中途覚醒や早朝覚醒にも効果が期待できます。

- 服用方法

1日1回就寝直前に1錠服用します。

- 主な副作用

眠気、倦怠感、ふらつき、頭重感、眩暈、頭痛、ALT上昇、AST上昇、口渇、食欲不振、悪心

禁忌

- 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

- CYP3Aを強く阻害する薬剤(イトラコナゾール、ポサコナゾール、ボリコナゾール、クラリスロマイシン、リトナビル、ネルフィナビル)を投与中の患者

用法・用量に関連する注意事項

- 不眠症には,就寝の直前に服用させること。

また、服用して就寝した後,睡眠途中において一時的に起床して仕事等をする可能性があるときは服用させないこと。

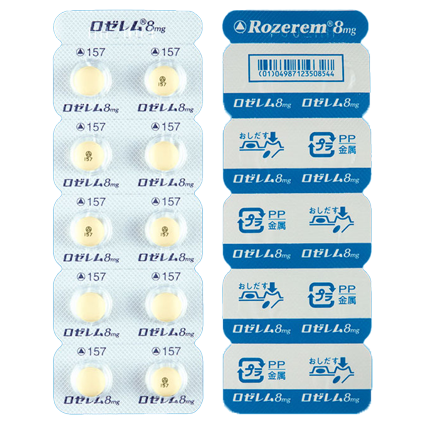

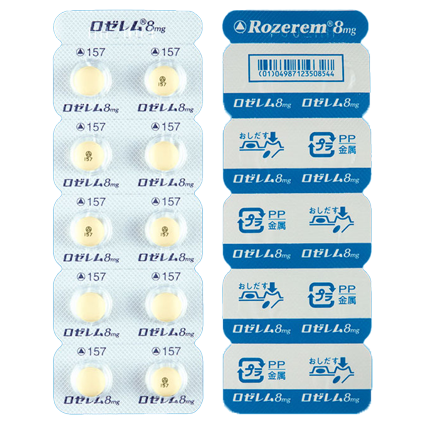

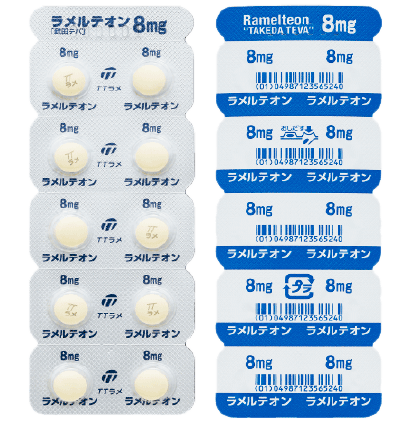

ロゼレム錠8mg

ラメルテオン錠8mg

(ジェネリック)

メラトニンという体内時計のリズムを整えているホルモンに作用する受容体に働き、自然な睡眠状態を促していきます。入眠するまでの時間が短くなり、総睡眠時間が長くなる効果があります。不眠の背景に不規則な生活パターンによる就寝時差がある方などにむいています。効果が出るまでに約2週間ほどかかるため、即効性はありません。

- 服用方法

1日1回就寝直前に1錠服用します。

- 主な副作用

頭痛、倦怠感、眩暈、眠気、発疹、便秘、悪心、悪夢、プロラクチン上昇

禁忌

- 本剤の成分に対する過敏症の既往歴のある患者

- 高度な肝機能障害のある患者(本剤は主に肝臓で代謝されるため、本剤の血中濃度が上昇し、作用が強くあらわれるおそれがある)

- フルボキサミンマレイン酸塩を投与中の患者

用法・用量に関連する注意事項

- ロゼレムには一緒に飲んではいけないお薬があります(ロゼレムの作用が強くなる可能性があります)。下記のお薬を飲んでいる、または他の医師から処方された場合は、服用する前に必ず医師または薬剤師にご相談ください。 デプロメール、ルボックス及びこれらの後発医薬品(一般名:フルボキサミンマレイン酸塩)

- ロゼレムは就寝の直前に服用してください

- 食事と同時又は食直後には服用しないでください(ロゼレムの作用が弱くなる可能性があります)

- 服用して就寝した後、途中で起きて仕事をする可能性があるときは服用しないでください

- 翌朝以降も効果が続くことがあるので、車の運転など危険をともなう機械の操作などは避けてください

- 他の不眠症治療薬と併用したときの有効性及び安全性は確立されていない。

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒

(医療用)

心身が疲れ、弱って眠れない人の治療に使用されます。

- 服用方法

1日2包、食前もしくは食間に服用します。

- 主な副作用

食欲不振、胃部不快感、悪心、腹痛、下痢

用法・用量に関連する注意事項

- 飲み忘れた場合は気がついた時に飲んでください。ただし、次に飲む時間が約2時間以内に来る場合は飛ばして、次に決められた時間に飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。

料金についてAbout Price

睡眠オンラインを利用する際に必要なのは、

診察料と送料、お薬代だけ。

オンライン診療のシステム利用料などは

必要ありません。

診察料

初診料

1,500円(税抜)

1,650円(税込)

再診料

0円

送料

500円(税抜)

550円(税込)

お薬代 + 送料

デエビゴ錠5mg

定期便は30日分を1ヶ月に1回配送します

| 定期便 |

5,310円(税抜) 5,841円(税込) |

|---|---|

| お試しプラン (10日分) |

2,000円(税抜) 2,200円(税込) |

| 通常プラン (30日分) |

5,900円(税抜) 6,490円(税込) |

ルネスタ錠2mg

定期便は30日分を1ヶ月に1回配送します

| 定期便 |

3,330円(税抜) 3,663円(税込) |

|---|---|

| お試しプラン (10日分) |

900円(税抜) 990円(税込) |

| 通常プラン (30日分) |

3,700円(税抜) 4,070円(税込) |

エスゾピクロン錠2mg

(ルネスタ錠ジェネリック)

定期便は30日分を1ヶ月に1回配送します

| 定期便 |

1,710円(税抜) 1,881円(税込) |

|---|---|

| お試しプラン (10日分) |

900円(税抜) 990円(税込) |

| 通常プラン (30日分) |

1,900円(税抜) 2,090円(税込) |

リスミー錠2mg

定期便は30日分を1ヶ月に1回配送します

| 定期便 |

1,710円(税抜) 1,881円(税込) |

|---|---|

| お試しプラン (10日分) |

900円(税抜) 990円(税込) |

| 通常プラン (30日分) |

1,900円(税抜) 2,090円(税込) |

ロゼレム錠8mg

定期便は30日分を1ヶ月に1回配送します

| 定期便 |

2,610円(税抜) 2,871円(税込) |

|---|---|

| 通常プラン (30日分) |

2,900円(税抜) 3,190円(税込) |

※効果が出るまでに2週間程度かかるため、

10日間のお試しプランはありません

ラメルテオン錠8mg

(ロゼレム錠ジェネリック)

定期便は30日分を1ヶ月に1回配送します

| 定期便 |

1,710円(税抜) 1,881円(税込) |

|---|---|

| 通常プラン (30日分) |

1,900円(税抜) 2,090円(税込) |

※効果が出るまでに2週間程度かかるため、

10日間のお試しプランはありません

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒

(医療用)

オンライン診療の

流れflow of medical treatment

Step 01

希望する日時を

選択して予約

Step 02

WEB問診表の

記入

Step 03

医師と電話で

診療

Step 04

最短翌日に指定の

場所へお届け

Q&AQuestion&Answer

よく頂くお問い合わせ内容を

Q&Aでお答えしております。

Q&Aをよくご確認頂き、

不明点など御座いましたら

お問い合わせフォームより

御連絡ください

監修医師Introduction to Specialists

私たちが相談・診察・処方を担当します。

精神科医/産業医

河野 敬明

精神科医/産業医として、首都圏の大学病院/精神科病院/総合病院/クリニック/嘱託産業医としての勤務を経て、2024年「心と眠りのクリニック中野」を開業。

専門資格日本精神神経学会専門医・指導医

精神保健指定医

日本医師会認定産業医

日本老年精神医学会専門医

医学博士 M.D.,Ph.D.